Солдатская доля

Когда читаешь или слушаешь об этих людях, кажется, что они, наверное, были очень похожи на нас - и ошибались, и не всегда себя вели правильно, и грехи, конечно, у них были. Но! Сможем ли мы так же, как и они, верить, любить и ненавидеть? Готовы ли мы проливать свою кровь и отдать жизнь за свою страну?..

Мой дедушка Александр Павлович Горбатиков родился в селе Ивановское, под Тулой. Шутил: «Я тульский самоварник!» Но выучился на пасечника.

Мой дедушка Александр Павлович Горбатиков родился в селе Ивановское, под Тулой. Шутил: «Я тульский самоварник!» Но выучился на пасечника.

Когда началась война, был призван на Брянский фронт в запасной стрелковый полк для подготовки в пехоту. И захотел пойти учиться на офицера. Отобрали таких желающих человек 20, посадили в «телячий» вагон и отправили в Москву. Но вышла по дороге большая неприятная оказия. Те, кто постарше, разведали, что в соседнем вагоне едет водка. Договорились как-то с сопровождавшим и наменяли у него мешка два бутылок.

Все это открылось - и привезли стремившихся к офицерскому званию в Краснопресненскую комендатуру Москвы. Вошел генерал с сопровождением. Арестованных выстроили. «Да, хороши вояки! Вы чью водку выпили? Ведь вы выпили водку для раненых, для рабочих, что сутками не спят!» Это был комендант Москвы генерал-майор Синилов. По его приказу всех оформили в маршевую роту, не разбираясь, кто пил, кто не пил, и - на Калининский фронт.

И пошел новобранец Александр Горбатиков по Калининской области, по болотам, и дошел в 1944 году до Витебска. Там в атаке был тяжело ранен - пуля ударила под лопатку и выскочила недалеко от сердца. Легкое налилось кровью, нечем стало дышать, сознание затуманилось. Откачали кровь, на повозку, потом на самолет - и в полевой госпиталь. Через неделю стал вставать, хоть и ругали врачи за это: ранение было очень серьезным, в госпитале в Казани пришлось пролежать четыре месяца. Потом опять на фронт и направление в танковую школу. Выучился на заряжающего пушки на самоходной установке и попал на 3-й Белорусский фронт. Прошли всю Литву. Приехал командующий армии: «Ребята, мы вас готовим для вступления в Восточную Пруссию». Одели солдат поновее, оружия прибавили, подошли к границе Пруссии...

«Я был закаленный трудом человек. То, что я делал, всегда делал с радостью, не насильно. А работал, считай, с детства, - вспоминал Александр Павлович. - Тяжело было только на войне. Был случай, когда из 40 человек роты нас осталось трое. Ох, как тяжело было терять ребят! Меня заставили собрать у убитых документы. Сколько я ходил среди них - наклонялся над каждым и плакал, плакал, плакал...»

В феврале 1945-го под Кенигсбергом старшина Горбатиков был вновь тяжело ранен. Провалялся семь месяцев, перебитые ребра срослись, а осколок в легком остался. То ничего, а то кашель с кровью. Профессор из Москвы категорически настоял на операции. «На этом моя война кончилась». Но служил Александр Павлович до 1947 года...

Елена Волкова,

корректор Издательского дома «Мир новостей»

Война и жизнь

Драгоценные страницы истории. Вот отрывки из автобиографии Валерия Леонтьевича Пантелеева - они посвящены Леонтию Филипповичу Пантелееву, его отцу, советскому солдату, отдавшему жизнь за Родину. Почитайте, задумайтесь...

Отец преподавал в школе географию и историю. Но я у него не учился, эти предметы преподавались в старших классах неполной средней школы (семилетки), которая была у нас в селе. А когда я стал старшеклассником, отца уже не стало: он погиб на Северо-Западном фронте в Великой Отечественной войне в 1942 году.

В первые дни войны отцу выдали бронь, но в феврале забрали в армию. Помню, я лежал на теплой печке, почти засыпая, когда отец пришел из правления колхоза и, простившись с матерью, ушел. Никаких проводов, конечно, не было! На следующий день меня вызывают на почту. Там была возможность поговорить с отцом, который вызвал меня по телефону. Никакой телефонной трубки, только радиодинамик в виде конической тарелки. Что он говорил? Толком не помню, знаю только, что он наказывал мне хорошо учиться и помогать матери. А я больше молчал. Как мне показалось, голос его срывался, он плакал. Это был мой последний разговор с отцом. Мне до сих пор стыдно, что я ничего не мог сказать ему.

Из армии мы получали письма в виде треугольников, которые отец писал на фронте. Как следовало из этих писем, ему предлагали учиться на командира, так как у него было незаконченное высшее образование (он учился заочно на историческом факультете Казанского университета). Он отказался, так как считал, что не может отвечать за жизнь других людей. Поскольку у него был прекрасный почерк, его определили писарем. Что произошло потом, мы не знаем. Говорят, что он заболел, потом что-то напутал в тех документах, которые писал. Наконец, командир его от этой должности отстранил, и он оказался на передовой подносчиком патронов в пулеметном гнезде.

Некоторые подробности о его службе мы узнали от Ткачева Нестора Ивановича, также учителя из деревни Борки Заинского района Татарской АССР. Нестор Иванович нам написал, что они были у города Осташкова Калининской области и попали под сильный минометный обстрел. Он видел, как в то место, где находился мой отец, попала мина. Из боя их отвели, Нестору Ивановичу не пришлось больше вернуться к этому месту. Последнее письмо отца датировано 29 апреля 1942 года, то есть он был на фронте всего месяц с небольшим! Наша семья считает эту дату датой гибели отца. Мать обращалась в различные инстанции, чтобы выяснить его судьбу, но ей неизменно отвечали, что он «в списках убитых и пропавших без вести не числится».

В 2000 году мне довелось быть в Афанасове. На центральной площади там стоит стела с перечнем имен погибших во время войны из числа жителей села, там имени моего отца нет. Обидно, конечно...

Николай Пантелеев,

дизайнер издательского дома «Мир новостей»

Живая память

Наши герои не забыты. И не будут забыты никогда.

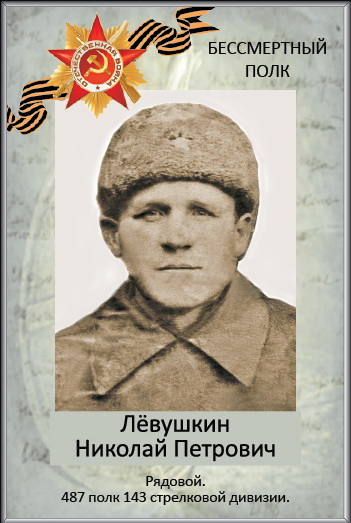

Вот история поисков родственниками, среди которых была и автор этих строк, места, где в феврале 1943 года погиб Николай Петрович Левушкин. Простой солдат и настоящий герой.

Найти деревню Василь-Тумашевку в Орловской области, рядом с которой и погиб мой дед, было непросто. Местные жители уверяли, что она вымерла, осталось всего три дома. Но мы все равно поехали и встретили Василия Ивановича, которому было уже за восемьдесят.

Мы ему начали рассказывать, что наш дед погиб тут во время войны. «А откуда танки шли?» - спросил я его. «Да вон на том поле. Там и воронки остались. А вот там немецкий пулемет стоял...» Немецкие позиции располагались за оградой его дома. А вот немецкий окоп и пулеметное гнездо. А это какой-то больших размеров бруствер, как вал на море. Рядом углубления в виде продолговатых ям. Линия немецкой обороны хорошо видна.

Перебравшись через дамбу на другой берег большого рва, на одной части которого уже после войны сделали запруду, попадаем на поле, откуда наступала наша пехота с танками. У основания берега рва хорошо видны большие углубления прямоугольной формы без задней стены. Похоже на капонир либо блиндаж. А вот и авиационная воронка. Вторая. Третья... Именно здесь, в этих глубоких воронках и были похоронены бойцы отдельного дивизиона 143-й стрелковой дивизии, погибшие при штурме немецких позиций у деревни Василь-Тумашевка 5 февраля 1943 года. Полегли, если верить официальной информации, на этом пятачке 122 бойца. И наш дед среди них...

Со слов Василия Ивановича, весной 1943 года тела погибших на этом поле были перенесены в братскую могилу в деревню Маркино, где в феврале 1943 года стояли медсанбат и госпиталь.

Вот что писал еще в 1990-х ветеран 143-й стрелковой дивизии П. Попов: «Жаркое сражение развернулось на подступах к деревне Василь-Тумашевка Колпнянского района. Противник встретил десант сильным артиллерийским огнем, бомбежкой с воздуха и пулеметным обстрелом. Несмотря на отчаянное сопротивление противника, оборона была прорвана, враг понес большие потери в живой силе и технике. Наши танки ворвались в глубину обороны противника, десант смешался, завязалась рукопашная схватка. Выбитый из окопов враг рассыпался под прикрытием наших танков, и было трудно разобрать, где свои, а где немцы, так как все были в белых маскхалатах. В этом бою было подбито четыре немецких танка, а от ста сорока человек десанта осталось восемнадцать боеспособных солдат, в том числе и я - старший сержант... Десантники сражались геройски, не щадя своей жизни. На моих глазах в том бою были убиты старший сержант Рулев, лейтенант Москвин, командир роты старший лейтенант Татневский, сержант Саблин, Левушкин и другие...» Вечная слава героям!

Светлана Островская,

бухгалтер издательского дома «Мир новостей».

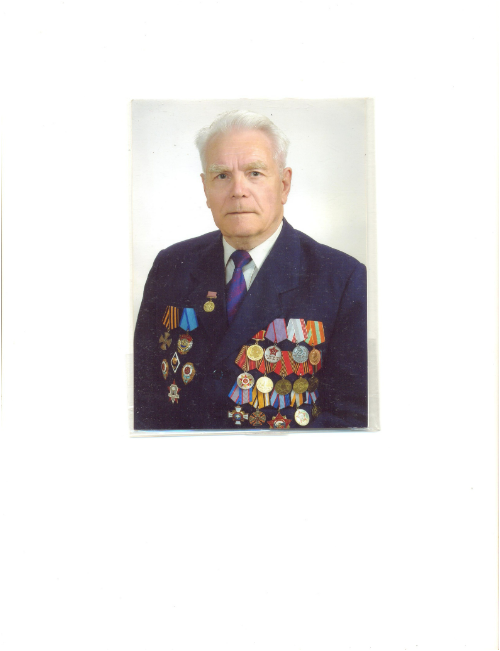

Иосиф Трофимович Желтобрюх - командир роты 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го гвардейского Донского танкового корпуса 65-й армии 1-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант.

Родился 15 сентября 1914 года в селе Великомихайловка ныне Новооскольского района Белгородской области в семье крестьянина. Украинец. Образование 5 классов. В 1925 году переехал в город Каменский (с 1936 года - Днепродзержинск) Днепропетровской области. Работал слесарем на оборонном заводе.

В Красной Армии с июня 1941 года. С августа того же года в качестве стрелка, затем командира отделения участвовал в боях. В феврале 1943 года окончил курсы младших лейтенантов в городе Кыштым Челябинской области. Воевал на Юго-Западном, Брянском, Центральном, Белорусском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Четырежды ранен.

Командир роты 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го гвардейского танкового корпуса гвардии лейтенант Желтобрюх в числе первых 5 сентября 1944 года переправился через реку Нарев. Рота овладела сильно укреплённым пунктом противника Карневек (10 км севернее города Сероцк, Польша) и, отразив три контратаки, удержала плацдарм до подхода основных сил бригады.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Желтобрюху Иосифу Трофимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5501). Награждён двумя орденами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией».

С ноября 1945 года старший лейтенант И.Т. Желтобрюх — в запасе. Жил в селе Неморожь Звенигородского района Черкасской области, работал в колхозе. Скончался 14 февраля 1958 года. Похоронен в городе Звенигородка Черкасской области.

Богдан Желтобрюх,

бильд-редактор издательского дома «Мир новостей»

На первой фотографии – Константин Алексеевич Лобковский, мой дядя. Это снимок из архива, вероятно, из личного дела. Здесь он уже офицер. А летом 1941 года восемнадцатилетний москвич Костя Лобковский только готовился стать курсантом военного училища. В документах указана дата призыва – 20 июня 1941 года.

За годы войны в Москву, где его ждали мать - моя бабушка, любимая тетя Шура, маленькая сестренка Юля - моя мама, а также невеста Тамара, он приехал лишь однажды. После Сталинграда их, разведчиков-артиллеристов, отправили в отпуск – прямо из окопов. Мама помнит, как брат появился дома – голодный и очень-очень грязный. Бабушка бросилась отстирывать одежду, которая просто кишела вшами. А потом семья пошла в кинотеатр «Колизей», который находился на Чистопрудном бульваре – там сейчас театр «Современник». Все хотели сидеть рядом со своим героем, который уже носил нашивки старшего лейтенанта и имел несколько медалей. Вот только рядом было только два места. Их поделили Тамара и мама. И обе очень этим гордились!

Похоронка на дядю Костю пришла в конце 1944 года из Польши. К этому времени он служил в разведотделе 2-ого Белорусского фронта, капитан, был награжден орденом Красной звезды. Погиб не в бою – на улице его убил польский националист. Через неделю он должен был отметить 22-летие.

У мамы и ее брата были разные отцы, поэтому, когда дядя уже воевал, его отчим, мой родной дедушка Иосиф Ильич Бобович, готовился к мобилизации. До войны он работал инженером по настройке оборудования на пищевых предприятиях Москвы. Неудивительно, что призвали в инженерные части – сапером. А после контузии на передовую уже не вернули – все-таки ему было сильно за сорок. Перевели в хозяйственное управление. Там он и встретил Победу. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Но прошлое все-таки сказалась на его здоровье – дедушка умер всего в 64 года.

У мамы и ее брата были разные отцы, поэтому, когда дядя уже воевал, его отчим, мой родной дедушка Иосиф Ильич Бобович, готовился к мобилизации. До войны он работал инженером по настройке оборудования на пищевых предприятиях Москвы. Неудивительно, что призвали в инженерные части – сапером. А после контузии на передовую уже не вернули – все-таки ему было сильно за сорок. Перевели в хозяйственное управление. Там он и встретил Победу. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Но прошлое все-таки сказалась на его здоровье – дедушка умер всего в 64 года.

Наталья Пуртова,

журналист издательского дома «Мир новостей»

.png) Война для Николая Прокофьевича Кравченко началась в 1939 году с вводом советских войск в Польшу, а закончилась победой над Германией в 1045 году. Все это время он служил в 949 полку штурмовой авиации, инженером по спецоборудованию. Готовил к боевым вылетам и ремонтировал знаменитые штурмовики Ил 2. Награжден орденами «Красная Звезда», «Отечественная Война» II степени.

Война для Николая Прокофьевича Кравченко началась в 1939 году с вводом советских войск в Польшу, а закончилась победой над Германией в 1045 году. Все это время он служил в 949 полку штурмовой авиации, инженером по спецоборудованию. Готовил к боевым вылетам и ремонтировал знаменитые штурмовики Ил 2. Награжден орденами «Красная Звезда», «Отечественная Война» II степени.

После окончания войны продолжил службу в штабе ВВС Одесского военного округа. Участвовал в войсковых учениях на Тоцком полигоне с испытательным применением ядерного оружия. Закончил службу в звании подполковника-инженера. Умер от лучевой болезни, вызванной радиацией, полученной во время учений..png)

Трофим Иванович Харченко служил на Дальнем Востоке в штабе 2-го Дальневосточного фронта. Участвовал в разгроме Квантунской армии Японии. Службу закончил в звании полковника. Награжден орденами Ленина, Красного знамени, Красной звезды, Отечественной войны.

.png) Александр Федорович Сизов был сотрудником ГРУ ГШ. Во время войны служил в составе Военной миссии в Великобритании. Являлся сотрудником аппарата советского военного атташе, установил тесные контакты с находившимися в Лондоне представителями разведывательных службам Польши, Чехословакии, Югославии, Бельгии, Норвегии, Нидерландов. Франции. Предоставил советскому командованию большое количество сведений о положении дел в Германии, производстве вооружения и боеприпасов, о переброске немецких частей на Восточный фронт для подготовки к наступлению под Курском. Предоставил важную информацию о противнике в период подготовки операции «Багратион». Способствовал организации партизанского движения и движения сопротивления на территории оккупированных Германией стран.

Александр Федорович Сизов был сотрудником ГРУ ГШ. Во время войны служил в составе Военной миссии в Великобритании. Являлся сотрудником аппарата советского военного атташе, установил тесные контакты с находившимися в Лондоне представителями разведывательных службам Польши, Чехословакии, Югославии, Бельгии, Норвегии, Нидерландов. Франции. Предоставил советскому командованию большое количество сведений о положении дел в Германии, производстве вооружения и боеприпасов, о переброске немецких частей на Восточный фронт для подготовки к наступлению под Курском. Предоставил важную информацию о противнике в период подготовки операции «Багратион». Способствовал организации партизанского движения и движения сопротивления на территории оккупированных Германией стран.

После окончания войны выполнял задачи советского правительства в Чехословакии и США. Закончил службу в звании генерал-майора. Отмечен советскими и зарубежными наградами самого высокого достоинства.

Екатерина Харченко,

корректор издательского дома «Мир новостей»

После окончания школы авиационных специалистов при Энгельском лётном училище, мой отец Леонид Андреевич Федоров был направлен на службу в Военно-стратегическую авиацию. Летать приходилось не только днем, но и ночью, при любой погоде, и не только в небе Советского Союза, но и за его пределами.

За время 5-летней срочной службы в Военно-Воздушных Силах Советской Армии налетал более 1700 часов, 1050 вылетов на оперативные задания, в том числе 580 часов - в сложных метеоусловиях, 65 часов – ночью. В процессе испытаний атомного и термоядерного оружия прошел через все стадии взрывов бомб - как наземных, так и воздушных. В задачу лётных экипажей в момент взрыва входило: измерение давления ударной волны, светового излучения, тепловой нагрузки на самолёт, находящийся в воздухе, забор проб воздуха из радиоактивного облака, фотосъёмки взрыва с момента сброса авиабомбы и все его стадии развития, пролёт через «ножку гриба», пролёт на минимальной высоте над невзорвавшейся бомбой, планшетная аэрофотосъёмка полигона испытаний до взрыва и сразу после него.

Разработка и испытание термоядерного оружия - коллективный труд огромного количества людей – ученых, специалистов, инженеров, испытателей, рабочих. Это героические люди, жертвовавшие собой ради сохранения жизни на нашей планете. Они своими глазами видели разверзнувшуюся землю в результате взрыва, мгновенно сметённые здания, постройки и коммуникации, сожженные до пепла леса и поля, заживо испепелённое все живое.

Как говорил отец, мы были хорошо осведомлены, что такое ядерная война, ибо являлись непосредственными участниками испытаний атомного оружия. Это при нашем непосредственном участии были поставлены на службу Родине эти грозные виды вооружения, позволившие сделать нашу страну одной из сверхмощных держав мира! И сегодня эта мощь является главным сдерживающим фактором для прямой агрессии недружественных России государств.

Леонид Андреевич в 1965 году окончил Ивановский текстильный институт. Работал начальником конструкторского отдела. Внедрил семь авторских изобретений. Инвалид 2-й группы, а С 1998 года – ветеран подразделений особого риска. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 12-ю медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», а также бронзовой медалью ВДНХ.

Надежда Бузинова,

начальник отдела кадров издательского дома «Мир новостей».

Фото: LEGION-MEDIA,

АГЕНТСТВО «МОСКВА»/С. ВЕДЯШКИН